134-1119-1149020-85511713

134-1119-1149020-85511713

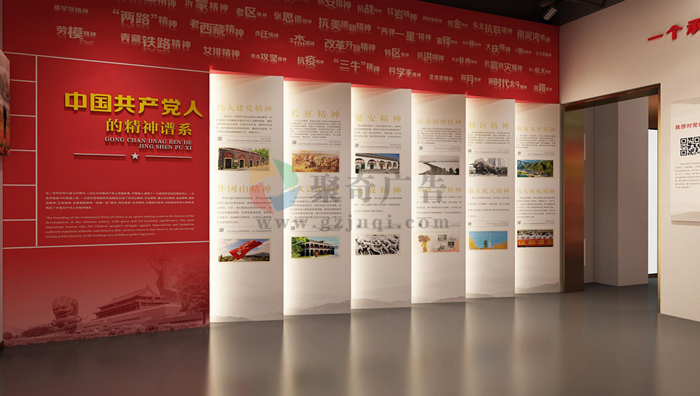

在數字化浪潮席卷全球的今天,黨建展廳作為傳承紅色基因、弘揚革命精神的核心陣地,正經歷一場從“靜態陳列”到“動態敘事”的深刻變革。科技不再是冰冷的工具,而是成為紅色故事的“翻譯官”,通過虛實融合、感官聯動、情感共鳴的設計,讓黨史從“書本文字”躍升為“可觸摸的歷史現場”,在沉浸式體驗中完成精神的傳承與價值的重塑。

一、破局:從“展板思維”到“場景革命”

傳統黨建展廳常陷入“展板+文物+解說詞”的同質化困境,觀眾被動接受信息,難以產生情感共鳴。數字化手段的介入,打破了這一僵局:

空間敘事重構:通過全息投影、弧形屏、地面互動等技術,將歷史事件轉化為“時空劇場”。例如,某展廳利用環形LED屏與動態捕捉技術,還原“紅軍長征過雪山”場景——觀眾踏入展區,腳下雪花簌簌,頭頂戰鷹盤旋,墻面投影的戰士剪影與風雪聲效交織,瞬間將人帶入歷史情境。

數據可視化賦能:將抽象的黨史數據轉化為直觀的“數字史詩”。某館通過3D建模與交互觸控臺,將百年黨史濃縮為一條“時光長河”:觀眾滑動屏幕,即可看到黨代會召開地點在地圖上閃爍,黨員人數增長曲線與重大事件節點同步跳動,讓宏觀歷史具象化。

二、賦能:四大數字化工具箱

1. 虛擬現實(VR):重返歷史現場

戴上VR設備,觀眾可“穿越”至南湖紅船、延安窯洞或改革開放前沿陣地。某展廳的“飛奪瀘定橋”體驗區,通過VR模擬鐵索橋的晃動、子彈的呼嘯與戰友的吶喊,讓參與者身臨其境感受長征的艱險,歷史不再是遙遠的文本,而是“可參與的冒險”。

2. 增強現實(AR):讓文物“開口說話”

掃描展柜中的《共產黨宣言》首譯本,手機屏幕即浮現三維重建的上海老漁陽里2號場景;對準黨旗拍照,AR技術可生成動態的入黨誓詞特效。這種“虛實疊加”設計,讓靜態文物成為歷史敘事的“觸發器”。

3. 互動投影:打造“會呼吸的展墻”

某展廳的“改革開放成就墻”采用雷達感應投影技術:觀眾揮手間,墻面從黑白照片漸變為彩色高清影像,數據流匯聚成城市天際線,配合地面互動產生的“經濟浪潮”特效,直觀展現中國發展的磅礴力量。

4. 人工智能(AI):定制個性化黨課

AI助手通過語音交互為觀眾規劃參觀路線,甚至生成“專屬黨史檔案”:輸入姓名與出生年份,系統可推算其與黨史事件的關聯(如“您出生時,改革開放已進行X年”),并推薦相關展區內容,實現“千人千面”的沉浸式學習。

三、靈魂:科技與人文的共生邏輯

數字化手段若脫離內容本質,終將淪為“技術秀場”。成功的黨建展廳設計需遵循三大原則:

內容為王,技術為器:所有科技應用須服務于紅色敘事。例如,某館用全息投影復原方志敏烈士形象,但重點并非技術本身,而是通過其臨終遺言的數字化演繹,傳遞“可愛的中國”精神內核。

適度留白,引發思考:在密集體驗中設置“靜默艙”——觀眾可通過觸控屏選擇觀看烈士家書、聆聽親歷者口述,在科技包圍中保留一份人文溫度。

普適性設計,跨越代際:兼顧老年黨員的觸控便利性與Z世代的交互習慣,如設置無障礙AR導覽、語音轉文字功能,讓紅色故事無差別觸達。

四、未來:走向“元宇宙黨建”

隨著數字孿生、腦機接口等技術發展,黨建展廳或將突破物理邊界:

虛實共生:觀眾以數字分身參與“遵義會議”模擬辯論,在元宇宙中與歷史人物“對話”;

情感計算:通過面部識別與情緒分析,動態調整展陳內容強度,實現“千人千面”的情感共鳴;

持續生長:區塊鏈技術記錄觀眾互動數據,形成可追溯的“紅色基因圖譜”,讓展廳成為永不落幕的黨史教育基地。

科技與黨建的融合,本質是歷史與未來的對話。當觀眾在數字化展廳中“觸摸”南湖紅船的漣漪,在VR里“見證”開國大典的煙火,他們不僅是在重溫歷史,更是在參與一場跨越時空的價值傳承。未來的黨建展廳,將成為紅色文化的“數字策源地”,以科技之名,讓革命精神永續流淌。

全國服務熱線:020-85511713 QQ:2903631311